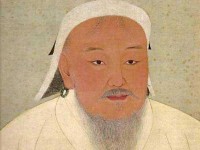

Die Mongolen unter Dschingis Khanvon Simon Hollendung und Björn Böhling

|

2.1.4 Heeresaufbau und Kampftaktik

Das mongolische Heer war wie die zivile Gesellschaft nach dem Feudalprinzip organisiert, das Bündnisse auf der Basis von Treue zwischen den Rangstufen vorsah.[28] Auf diese Weise waren die Befehlshaber der Zehntschaften (arban), Hundertschaften (djaghun), Tausendschaften (minggan) und Zehntausendschaften (tümen) verbunden.

Der Hochadel (noyan) stellte die Führer der einzelnen Gruppierungen, und die unteren Klassen das Gros der Armeen. Der niedere Adel und die freien Männer besaßen das Privileg, persönliche Kriegsbeute und erlegte Tiere für sich zu behalten. Ein sozialer Aufstieg in die höchste Gesellschaftsklasse war für diese Kämpfer möglich, wenn sie sich im Kampf und auf der Jagd tapfer und erfolgreich zeigten. Das Gesellschaftssystem war also durchlässig, um die besten Männer für Führungsaufgaben im Heer zu gewinnen, oder aber um die schlechtesten von Führungsaufgaben abzulösen.[29] Neumann-Hoditz gibt allerdings an, im neuen Militärstaat der Mongolen sei die alte Stammesorganisation praktisch zerschlagen worden, denn die Tausendschaften setzten sich nun in der Regel aus den Angehörigen verschiedener Stämme und Völker zusammen.[30] An dem strukturellen Aufbau der Gesellschaft änderte dies freilich nichts. Die Positionen wurden jetzt lediglich von anderen Personen besetzt. Die Klasseneinteilung blieb.

Wehrpflichtig waren zeitweise alle Männer im Alter von 15 bis 70 Jahren, die schärfster Disziplin unterstanden.[31] Auf Ungehorsam oder Feigheit vor dem Feind stand die Todesstrafe.

Beim Tod Dschingis Khans im Jahr 1227 hatte sich die Armee zu einer Stärke von 129.000 Mann entwickelt. Sie war in drei Flügel zu 62.000, 38.000 und 29.000 Soldaten eingeteilt und beinhaltete auch eine 10.000 Mann starke persönliche Elitewache des Großkhans. „Sie umgab ihn wie eine Mauer und gab ihm Sicherheit und Stärke.“[32] Sie bewachte den Herrscher Tag und Nacht, war nur dem Hoch- und Kleinadel zugänglich und Rekrutierungsbecken für die Generäle der Armee. Die Leibgarde ermöglichte auch, dass Dschingis Khan die jungen, aufstrebenden Kommandeure, die meistens Söhne alter Gefolgsleute waren, hier besonders gut im Blick und unter seiner Aufsicht halten konnte. Das neue Feudalsystem konnte sich so nicht selbständig machen, was seine innere Macht zu sichern verhalf.

Grousset zitiert den Historiker Grenard, der den mongolischen Soldaten, dessen Auftauchen in feindlichen Gebieten allein schon für Angst und Schrecken sorgte, mit folgenden Worten beschreibt:

„Im Lager [...] trägt der Soldat eine Pelzmütze mit Ohrenklappen, Filzstrümpfe und Filzstiefel, einen bis unter die Knie reichenden Pelzmantel. In der Schlacht setzt er einen den Nacken bedeckenden Lederhelm auf und legt einen festen, geschmeidigen Harnisch aus schwarz lackierten Lederstreifen an. Die Angriffswaffen bestehen aus zwei Bogen und zwei Köchern pro Mann, einem Krummsäbel, einem Beil, einer am Sattel hängenden Eisenkeule, einer Lanze mit einem Haken, um den gegnerischen Reiter aus dem Sattel heben zu können, und einem Strick aus Pferdehaar mit einer Schlinge.“[33]

Der Mongole sei von kleiner, gedrungener Statur, mit starken Knochen, breiten Schultern und von außerordentlicher Widerstandskraft gewesen und sein Pferd wunderbar in seinem Feuer, seiner Kraft, seiner Ausdauer, Genügsamkeit und der Sicherheit seines Fußes.[34] Das Pferd war der Garant für die militärischen Erfolge der Mongolen und ihre Angriffstaktik darauf ausgelegt. Doch wie konnte die mongolische Reiterei so viele Erfolge erringen? [35] Die Antwort darin liegt in der besonderen Art der Kriegführung, die aus dem Nomadenleben resultierte und nun auch gegen zahlenmäßig starke Gegner eingesetzt wurde. Kurz zusammengefasst verlief ein Angriff in mehreren Stufen: Zunächst wurde auf den Feind gewartet, bzw. er wurde durch Späher verdeckt ausgekundschaftet. Hatte man ihn aufgespürt, konnte man ihn frontal angreifen und gleichzeitig durch die bewegliche Reiterei, mit der jahrhundertelangen Erfahrung von Treibjagden, mit einer Zangenbewegung von den Flügeln her einkreisen. Der so überraschte Gegner sah sich von feindlichen Reitern eingeschlossen, wodurch ihm nur noch der Überlebenskampf anstelle eines planmäßig organisierten Angriffs blieb. Hielt der Gegner trotzdem stand, zogen sich die Mongolen zurück, sammelten sich neu und griffen den unvorbereiteten, vielleicht schon von einem Sieg aufgrund der Flucht der mongolischen Reiter überzeugten Feind erneut an. Es kam auch vor, dass die ‚Flucht’ der Mongolen soweit fehlinterpretiert wurde, dass er ihnen unorganisiert in festem Siegesglauben folgte. Nun war er natürlich eine noch leichtere Beute. Noch bevor es zum eigentlichen Kontakt kam, konnten die Bogenschützen ihre Feinde auf eine Entfernung von ca. 200 bis 400 Meter treffen und für erste Verwundungen sorgen. Erst wenn sie genügend dezimiert und aus der Deckung gelockt worden waren, wurden sie von der mongolischen Hauptstreitmacht mit Säbeln und anderen Kurzhandwaffen angegriffen und zumeist besiegt.[36]

Grousset stellt einen möglichen Angriff dar. Durch solche Beschreibungen lässt sich wahrscheinlich am ehesten nachvollziehen, warum schon der Name Mongole ausreichte, um bedrohte Völker in Furcht zu versetzen. Natürlich darf auch der Mythos von der Unbesiegbarkeit der mongolischen Armee, die sich ja zu Zeiten Dschingis Khans und auch lange noch unter seinen Nachfolgern wirklich als unbesiegbar gezeigt hatte, nicht übersehen werden:

„Bei all diesen Operationen bringen die Mongolen das Entsetzen, das ihre Erscheinung, ihre Häßlichkeit und ihr Gestank einflößt, bewußt zur Geltung. Sie tauchen plötzlich und unerwartet auf, entfalten sich, verteilen sich auf breiter Front, nähern sich im verhaltenen Trab und in eindrucksvollem Schweigen, ohne laute Kommandos, gelenkt durch die Zeichen der Standartenträger. Und dann prescht plötzlich, im Augenblick des Angriffs, der ganze Haufen mit höllischem Geschrei los.“[37]

Allerdings muss die mongolische Kriegskunst wenigstens zu Beginn der Expansion auch kritisch gesehen werden. Sie war gänzlich ungeeignet, befestigte Plätze und Städte einzunehmen.[38] „Langwierige Belagerungskünste lagen den ungeduldigen Reitern nicht“.[39] Sie konnten zwar das Land verwüsten und fremde Heere schlagen, doch die Städte nicht zur Aufgabe zwingen. Das war zum Einen darin begründet, dass, wahrscheinlich weil die Mongolen selber keine Städte kannten und so nicht wussten, wo sie am verwundbarsten waren, sie über keine Techniken zur Belagerung von Städten verfügten und zweitens, dass sie ihre Kampftaktik beibehielten. Sie griffen wie gewohnt an und zogen sich dann wieder zurück. In der Zwischenzeit konnten die Städte die entstandenen Beschädigungen an den Befestigungsanlagen wieder instand setzen. Erst mit den Kriegserfahrungen, die durch die Expansion entstanden, passten sich die Mongolen an und lernten, Städte anzugreifen. Hauptsächlich durch die Erfahrungen aus den Kriegen gegen die Chinesen gewannen sie viele Erkenntnisse und Materialien, die sie in der Zukunft anwenden konnten. So schleuderten die Mongolen Feuer und Felsblöcke von ihren riesigen Katapulten und verwendeten Flammenwerfer und Sprengstoffe. Sie bauten Türme, schütteten Gräben zu und rückten unter Schilddächern vor.[40] Von da an waren auch die Städte keine schützenden Zufluchtsorte mehr.

[29] So konnten z.B. auch Hirten, Zimmerleute oder Schmiede aufsteigen und die Autorität stammesfürstlicher Gewalt verdrängen. Neumann-Hoditz nennt diese neu entstandene Schicht eine Kaste einer erblichen Militäraristokratie (vgl. Neumann-Hoditz, S. 52).

[30] Vgl. Neumann-Hoditz, S. 51. Da die Krieger, wie alle mongolischen Männer, mit ihren Frauen und Kindern zusammenlebten, veränderte sich durch die Zusammenfassung zu militärischen Gruppen auch die Zusammensetzung der Bevölkerung. Familien, die sich vorher überhaupt nicht kannten, lebten nun in einer Gemeinschaft, weil die Männer den gleichen Einheiten angehörten. Unterstützt wird diese These bei Ratchnevsky, S. 85.

[31] Vgl. Ratchnevsky, S. 84.

[32] Brent, S. 41. Dafür genossen die Gardisten besondere Privilegien. „’Wenn die auswärtigen Tausendschaftsführer sich meinen Leibwachen gleichstellen wollen und mit ihnen darüber in Streit geraten, werde ich den Betreffenden von den Tausenschaftsführern bestrafen’, verkündete ?inggis“ (Taube, Geheime Geschichte § 228, S. 160). Die Elitewachen standen also dem Rang nach über den gemeinen Soldaten.

[33] Zitiert nach Grousset, S. 312. Die Reiterei war in schwere, mit Lanzen bewaffnete und leichte, mit Pfeil und Bogen, Kavallerie eingeteilt. Außerdem konnten die schwerer Berittenen über eine vollständige, mit Metall verstärkte Lederrüstung verfügen (vgl. Brent, S. 31).

[34] Vgl. Grousset, S. 312.

[35] Zu der Beschreibung eines mongolischen Bogenschützen siehe Abbildung 2 (aus: Martyniouk, Aleksey: Die Mongolen im Bild, Orientalische, westeuropäische und russische Bildquellen zur Geschichte des Mongolischen Weltreiches und seiner Nachfolgestaaten im 13.-16. Jahrhundert, Hamburg 2002, S. 235 mit Bildanalyse, S. 63ff).

[36] Vgl. Neumann-Hoditz, S. 72ff. Hinzu kamen noch Kriegslisten, von denen in Kapitel 3 noch die Rede sein wird.

[37] Grousset, S. 314.

[38] Vgl. Grousset, S. 316f und 319, sowie Brent 1977, S. 48.

[39] Neumann-Hoditz, S. 75.

[40] Vgl. Brent, S. 62.

Inhalt

- 1. Die Mongolen unter Dschingis Khan

- 2. Die mongolische Kultur und die Person des Dschingis Khan

- 2.1 Die Kultur und Lebensweise der Mongolen im späten 12. und frühen 13. Jh.

- 2.1.2 Religion und Glaube

- 2.1.3 Leben und Überleben

- 2.1.4 Heeresaufbau und Kampftaktik

- 2.1.5 Zivilisationselemente

- 2.2 Dschingis Khan – Die Geschichte des Aufstiegs eines Klanführers zum Großkhan des mongolischen Weltreiches

- 3. Gräueltaten, Massaker und Terror während der mongolischen Expansion – Wahrheit oder Verklärung? Zum Stand der mediävistischen Forschung

- 4. Die Perzeption der Mongolen in Quellen

- 4.1 Die Geheime Geschichte der Mongolen (ca. 1227-1264)

- 4.2 Die Mongolen in abendländischer Sicht

- 4.2.1 Höllenvölker oder Gottessöhne im fernen Osten? (1221-1240)

- 4.2.2 Ende der Zeiten? Der Mongolensturm (1240-1245)

- 4.2.3 Mission am Ende der Welt (1245-1255)

- 4.2.4 Der 2. Mongolensturm – Renaissance des Tartarenbildes (1256-1264)

- 4.3 Chinesische Gesandtenberichte

- 4.3.1 Chao Hung (1221): Ausführliche Aufzeichnungen über die Mongolischen Tatan (Meng-Ta pei-lu)

- 4.3.2 P’eng Ta-ya und Sü T’ing (1237): Kurzer Bericht über die Schwarzen Tatan (Hei-Ta shih-lüeh)

- 4.4 Die Perzeption der Mongolen in der Gegenwart

- 5. Die Expansion der Mongolen - Versuch einer Erklärung

- 6. Ergebnisse und Schluss

- 7. Zeitleiste

- 8. Quellen

- 9. Literatur

- Links